Indagini diagnostiche a supporto dell’intervento di restauro delle strutture a ponte: il caso dell’acquedotto di Castellarano

I lavori di restauro hanno visto l’impiego di molteplici indagini diagnostiche effettuate da Archindagini, finalizzate allo studio delle strutture e dei materiali componenti

Le indagini diagnostiche degli edifici storici e monumentali, spesso propedeutiche agli interventi di restauro, conservazione e manutenzione, sono il cuore del servizio di Arch-Indagini.

L’Acquedotto Romano di Castellarano (RE), così chiamato storicamente dagli abitanti del luogo, è una struttura edificata nella prima metà del ‘700 per volere del marchese Carlo Filiberto II ed è stata utilizzata per prelevare acqua da sorgenti presenti in collina e portarla fino alla Rocca del paese. I lavori di restauro del manufatto hanno visto l’impiego di molteplici indagini diagnostiche per lo studio sia delle strutture che dei materiali componenti.

Sviluppare un adeguato percorso conoscitivo: perché partire dall’analisi diagnostica

Della struttura originale restano otto massicci pilastri e

cinque arcate in muratura mista di pietre e mattoni coperte quasi

completamente da vegetazione e piante infestanti.

Piante infestanti presenti sull’acquedotto

Alla base del progetto di restauro vi era la necessità di riportare il manufatto alla sua conformazione originaria attraverso un intervento di riqualificazione che tenesse in considerazione gli aspetti costruttivi (tecnica e materiali) e consentisse di far apprezzare le caratteristiche dimensionali dell’impianto architettonico arrivato ai giorni nostri. Infatti originariamente la struttura si componeva di 13 arcate per una lunghezza doppia (circa 100 m) rispetto a quella odierna. Attualmente le campate ancora esistenti sono sette.

Già dai primi sopralluoghi, è emerso un quadro fessurativo diffuso in corrispondenza delle arcate probabilmente favorito dalla presenza massiccia di rampicanti infestanti che hanno contribuito a “contenere” la muratura mista di cui è composta la struttura. L’analisi visiva della tessitura muraria ha rilevato carenza di selezione del materiale: non vi sono materiali più massicci alla base e più fini verso l’alto. La muratura è inoltre irregolare ed in alcune zone sono state rinvenute lacerti di intonaco grossolano. La malta di allettamento presentava una forte tendenza alla decoesione.

Il primo passo, propedeutico al progetto di restauro, è stato quindi predisporre una serie di indagini diagnostiche sulle strutture e sui materiali dei pilastri, per definirne le caratteristiche costruttive, valutarne lo stato di conservazione e la composizione chimica delle malte di allettamento. La campagna diagnostica è consistita in prove soniche seguite da prove endoscopiche, campionamenti delle malte di allettamento per analisi mineralogiche-petrografiche e diffrattometriche ai raggi X (XRD).

Nello specifico, le indagini soniche sono state impiegate per caratterizzare dal punto di vista qualitativo la muratura dei pilastri, identificando la presenza di discontinuità interne come fessurazioni, distacchi o zone disomogenee. Un altro obiettivo a cui l'indagine sonica ha risposto è stata l’identificazione dei punti nei quali condurre ulteriori ispezioni visive tramite videoendoscopia.

In corrispondenza delle prove soniche e in altri punti scelti in accordo con i Progettisti, sono stati eseguiti campionamenti delle malte per valutarne le caratteristiche mineralogico-petrografiche e la composizione, informazioni necessarie ad indirizzare le scelte progettuali con l’impiego di materiali compatibili.

La scelta delle prove per valutare la qualità strutturale e la composizione dei materiali: indagini soniche, mineralogiche-petrografiche e xrd

Come fare, quindi, a caratterizzare strutture e materiali per ottenere dati mirati alla stesura del progetto di restauro?

Per rispondere a queste incognite abbiamo applicato una combinazione di differenti tecniche di indagine diagnostica non distruttiva, con il fine di valutare lo stato di conservazione delle murature e di rilevare la distribuzione delle parti metalliche costituenti lo scheletro delle statue.

Sono state eseguite principalmente tre tipologie di prove:

- Indagini soniche, per valutare lo stato di aggregazione delle murature;

- Indagini mineralogiche petrografiche sulle malte di allettamento e intonaci per determinarne composizione e valutarne lo stato di degrado;

- Indagini diffrattometriche (XRD) sui materiali ridotti in polvere per la loro caratterizzazione chimica-cristallografica e valutazione dei prodotti secondari di degrado.

Indagini soniche

Tra le tecniche di indagine non invasive, le prove soniche vengono molto spesso impiegate per lo studio delle strutture murarie: la prova sonica, infatti, si basa su relazioni che legano la velocità di propagazione delle onde elastiche attraverso un mezzo materiale alle proprietà elastiche del mezzo stesso. La velocità di propagazione delle suddette onde è direttamente correlabile alle caratteristiche meccaniche e fisiche del materiale oggetto d’esame: a maggiore velocità corrisponde una migliore qualità costruttiva del manufatto murario.

La strumentazione utilizzata si compone di un martello strumentato che, colpendo la superficie del manufatto, produce un’onda sonora; l’onda attraversa il materiale indagato fino a raggiungere una sonda ricevente, posizionata sul lato opposto del manufatto. Dall’analisi dell’impulso si risale al tempo di volo impiegato dall’onda sonora per raggiungere la sonda ricevente.

Per valutare lo stato di coesione interno alla sezione di ciascun pilastro è stata adottata una maglia di punti a passo regolare posizionati alla stessa altezza sui due lati opposti delle murature: questo, per far sì che la loro congiungente ipotetica fosse perpendicolare alle superfici. La prova fornisce un risultato puntuale, quindi non estendibile a tutto il solido murario oggetto di analisi: ecco perché sono state predisposte griglie di punti di prova ad una distanza reciproca di circa 10/15cm.

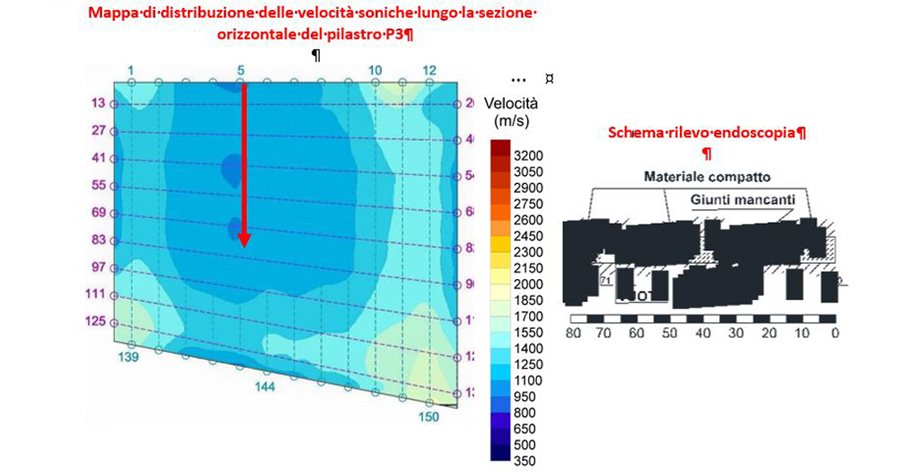

Quale output si ottiene dalla prova sonica? I dati ricavati dalla distribuzione delle velocità degli impulsi sonici sono di tipo qualitativo e attraverso particolari elaborazioni consentono di ricavare mappe di velocità in funzione della maggiore o minore omogeneità del mezzo indagato. Nei pilastri analizzati è emersa una diretta correlazione tra qualità costruttiva e distribuzione delle velocità. Infatti anche le ispezioni con videoendoscopia confermano quanto emerso dalle elaborazioni soniche: pilastri con velocità soniche più elevate presentano una stratigrafia con minori discontinuità (vuoti e assenza di giunti) rispetto ad altre strutture con velocità medie inferiori.

L’utilità di queste tecniche di indagine risiede anche nella possibilità di ripetere i controlli nel tempo, anche a distanza di anni, per valutare i processi di degrado progressivo oppure le condizioni successive alla messa in atto di azioni correttive e consolidamenti.

Mappa della distribuzione delle velocità soniche in un pilastro campione (immagine a sx) e schema della videoendoscopia in corrispondenza della zona con maggiori discontinuità (immagine a dx)

Indagini mineralogiche-petrografiche delle malte in sezione sottile

La microscopia in sezione sottile petrografica applicata ai materiali lapidei (naturali e non) è una tecnica ottica che prevede l’osservazione di un campione, preparato precedentemente, tramite microscopio polarizzatore. Nello specifico, il frammento viene essiccato, messo sottovuoto e impregnato con una resina epossidica. Dopodiché viene ricavata con appositi macchinari una sezione dello spessore di 25- 30 mm, che viene infine ricoperta da un vetrino.

Il microscopio polarizzatore è uno strumento che combina i gruppi ottici di uno stereomicroscopio

ad un sistema di polarizzazione della luce. La polarizzazione della radiazione luminosa infatti permette, nel caso dei materiali lapidei naturali (e degli aggregati in quelli artificiali) di determinare l’indice di rifrazione di una sezione del minerale e di identificarne la tipologia.

Questa analisi ha consentito di descrivere e catalogare i frammenti di malta di allettamento e rivestimento in tre differenti gruppi:

- Nel 1° gruppo fanno parte i campioni di malta costituiti contenenti cocciopesto ed utilizzate in corrispondenza delle condutture che portavano acqua dalle colline ai giardini del castello di Castellarano. Interessante notare come, fino ad epoche molto recenti, questa tecnica sia stata utilizzata in situazioni in cui fosse necessario rendere impermeabile un condotto.

- Nel 2° gruppo si trovano le malta di allettamento caratterizzate da legante di calce con aggregati di origine molto varia: frammenti di rocce di vario tipo, frammenti di laterizio e, a volte, anche frammenti di natura organica, come piccoli frammenti di conchiglie.

- Nel 3° gruppo rientrano i materiali usati per rivestire i pilastri nelle zone più esposte allo scorrere dell’acqua fluviale. Presentano quindi, anche visivamente, un aspetto più compatto, nonostante anche in questo caso il legante sia a base di calce.

Indagini diffrattometriche ai raggi X (XRD) delle malte

La diffrattometria ai raggi-X (X-Ray Diffraction, XRD) è una tecnica analitica che viene applicata su materiali frammentati e setacciati (pietre naturali, leganti, etc.) e che si basa sul principio che il reticolo cristallino delle sostanze solide è in grado di provocare la diffrazione dei confronti di un fascio di raggi X che lo colpiscono. I raggi X verranno diffratti in modo diverso e, in base all’angolo di riflessione caratteristico dei piani reticolari cristallini, riusciremo a capire quale tipo di cristallo hanno colpito.

Questa tipologia di indagini è stata condotta su ciascun campione di malta appartenente ai 3 sottogruppi citati nel paragrafo precedente. I risultati hanno evidenziato la presenza degli stessi litotipi (arenarie, calcari, feldspati, minerali del gruppo del serpentino), così come confermato dalle analisi in sezione sottile. Le stesse analisi, cui sono stati sottoposti i leganti prelevati, dopo setacciatura dagli aggregati, hanno rivelato in molti di essi la presenza di gesso, quasi certamente di formazione secondaria, dovuto al degrado a cui i materiali sono stati sottoposti da anni di incuria e di esposizione ad un ambiente ricco di vegetazione.

I risultati dell’indagine diagnostica a più livelli di approfondimento

Ai fini di una completa valutazione dello stato di conservazione di un manufatto in muratura è possibile definire un percorso di conoscenza composto da livelli di approfondimento sempre maggiori, che rappresentano l’insieme delle informazioni necessarie per definire il modello interpretativo della struttura storica. Nel caso dell’acquedotto di Castellarano sono state adottate indagini soniche per valutare la qualità muraria dei pilastri. I progettisti hanno così potuto verificare la presenza di strutture che presentavano discontinuità interne (soprattutto vuoti), per le quali sono stati pianificati opportuni interventi di consolidamento.

Per l’intervento di restauro delle malte di allettamento e degli intonaci sono state predisposte analisi allo stereo-microscopio e le analisi diffrattometriche (XRD). Tali indagini hanno permesso inoltre di verificare che, nonostante la presenza di una fitta vegetazione che negli anni è cresciuta sulla struttura, non sono stati aggiunte fibre vegetali ai frammenti di intonaco e malta. Le osservazioni al microscopio e le XRD hanno confermato la presenza di grumi di calce non idrata che hanno contribuito, in passato, ad accelerare il degrado dei materiali con formazioni di gesso secondario di reazione.

IL NOTIZIOMETRO