Cambio di destinazione d’uso: niente più CILA dopo il Salva Casa

Dopo le modifiche introdotte dal Salva Casa al Testo Unico Edilizia, è chiaro quale titolo edilizio utilizzare per il cambio di destinazione d’uso

Tra tutte le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), quella che riguarda il cambio di destinazione d’uso è probabilmente quella più completa.

Sarà necessario l’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali e resta la possibilità per le Regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione, ma la nuova versione dell’art. 23-ter del TUE si eleva adesso a vera e propria disciplina per cambio di destinazione d’uso che risolve (finalmente) l’aspetto legato al regime abilitativo.

In questo approfondimento entreremo nel dettaglio delle caratteristiche e condizioni previste dal nuovo art. 23-ter, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con le Linee di indirizzo e criteri interpretativi.

Cambio di destinazione d‘uso: cosa cambia

Il nuovo art. 23-ter TUE distingue tra il cambio di destinazione d’uso tra:

- orizzontale o irrilevante, ovvero all’interno della stessa categoria funzionale;

- verticale o rilevante, cioè tra categorie funzionali diverse.

Per la prima volta, la norma specifica cosa si intende per cambio di destinazione d’uso “senza opere”, precisando che rientrano in questa categoria tutti gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del TUE.

Le modifiche all’art. 23-ter del TUE rappresentano un’importante innovazione nella disciplina dei cambi di destinazione d’uso perché:

- introducono regole chiare e criteri uniformi;

- forniscono maggiore chiarezza su quando un cambio d’uso è rilevante;

- definiscono esattamente il regime abilitativo (aspetto che riduce incertezze e discrezionalità amministrativa);

- circoscrivono il ruolo di Regioni e Comuni, con la possibilità di integrare la disciplina;

- superano alcuni vincoli (es. dotazione minima di parcheggi per mutamenti d’uso).

Restano alcuni nodi interpretativi che potrebbero emergere nell’applicazione concreta della norma, specialmente per la compatibilità con le pianificazioni comunali e regionali.

Nei seguenti paragrafi entreremo nel dettaglio della nuova formulazione dell'art. 23-ter.

Le categorie funzionali e i cambi d'uso orizzontali e verticali

Il comma 1 dell’art. 23-ter definisce le categorie funzionali degli immobili o delle unità immobiliari, individuando cinque classi:

a) Residenziale

a-bis) Turistico-ricettiva

b) Produttiva e direzionale

c) Commerciale

d) Rurale

Il cambio di destinazione d’uso orizzontale è definito dal nuovo comma 1-bis e si verifica quando il mutamento riguarda una "singola unità immobiliare" all’interno della stessa categoria funzionale. In questo caso la norma dispone che il cambio d'uso è sempre consentito, salvo specifiche limitazioni che i Comuni possono introdurre nei propri strumenti urbanistici.

Il cambio di destinazione d’uso verticale è disciplinato dai commi 1-ter e 1-quater e riguarda il passaggio tra categorie funzionali diverse di una singola unità immobiliare, esclusa quella rurale.

Il cambio d’uso verticale è ammesso solo in specifiche zone:

- zone A, B e C di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968;

- zone equipollenti definite dalle leggi regionali.

Per il cambio d'uso verticale è previsto che:

- rispetti le condizioni indicate dal comma 1-quater e le normative di settore;

- i Comuni possono introdurre ulteriori restrizioni tramite i propri strumenti urbanistici.

Condizioni generali per il mutamento d’uso verticale

Secondo il comma 1-quater, il cambio di destinazione d’uso verticale è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, a condizione che sia rispettata la forma di utilizzo prevalente dell’immobile rispetto alle altre unità immobiliari presenti.

Il cambio d'uso verticale non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge "Urbanistica").

La norma prevede che sia pagato, se previsto dalla normativa regionale, il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

L’ultimo periodo del comma 1-quater stabilisce che per le unità immobiliari al primo piano fuori terra o seminterrate il mutamento d’uso è disciplinato dalla legge regionale, che può demandare ai Comuni la possibilità di individuare zone in cui la norma si applica anche a queste unità.

Quale titolo edilizio è necessario?

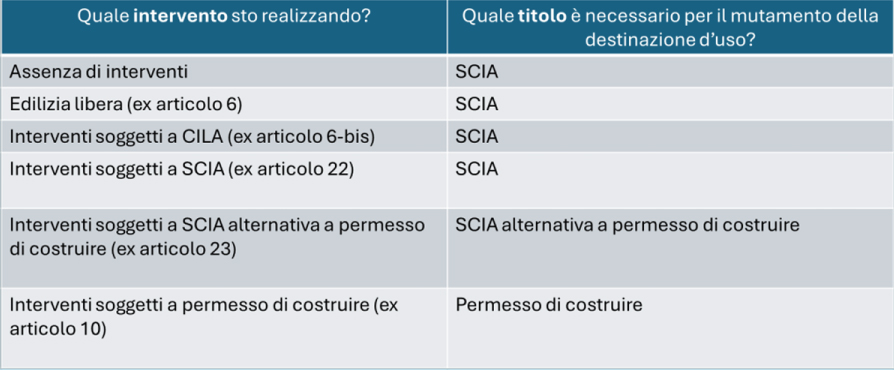

La norma ha introdotto un'importante novità con il comma 1-quinquies, che stabilisce il titolo edilizio necessario per il mutamento di destinazione d’uso nel caso in cui lo stesso sia realizzato senza opere oppure con opere.

In particolare, se il cambio avviene:

- senza opere, si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

- con opere, si presenta il titolo richiesto per la realizzazione

delle opere stesse con una precisazione:

- se l’intervento edilizio è soggetto a CILA, si presenta comunque la SCIA.

- se l’intervento edilizio è soggetto a SCIA o Permesso di Costruire, il titolo edilizio necessario segue quello delle opere previste.

Questa innovazione riduce i dubbi interpretativi e chiarisce le procedure amministrative, semplificando il lavoro dei tecnici.

Così come esplicitamente previsto al comma 3, le Regioni potranno prevedere ulteriori livelli di semplificazione. Ciò significa che:

- la norma è immediatamente applicabile;

- le Regioni possono ulteriormente semplificare la disciplina.

Cosa dicono le linee guida del MIT

Come specificato nelle Linee guida del MIT, l’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia (TUE) è stato modificato dal Decreto Salva Casa con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il regime del cambio di destinazione d’uso, garantendo una maggiore uniformità nelle procedure e introducendo strumenti più flessibili, anche per interventi che prevedono la contestuale realizzazione di opere edilizie.

La riforma ha istituito un regime unitario, che disciplina sia i caratteri del mutamento di destinazione d’uso sia i titoli abilitativi necessari per la sua realizzazione.

Il nuovo art. 23-ter TUE distingue due categorie di cambio di destinazione d’uso:

- Mutamenti orizzontali (urbanisticamente irrilevanti) – all’interno della stessa categoria funzionale.

- Mutamenti verticali (urbanisticamente rilevanti) – tra categorie funzionali diverse.

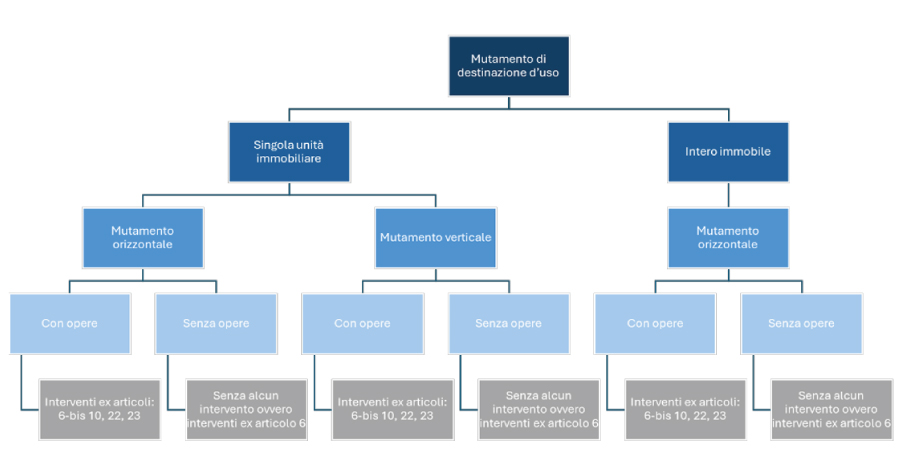

Nella figura che segue il MIT ha evidenziato graficamente la nuova disciplina:

Il mutamento d’uso orizzontale si verifica quando un’unità immobiliare cambia destinazione all’interno della stessa categoria funzionale (ad esempio, il passaggio da abitazione a casa vacanze all’interno della categoria residenziale).

La riforma conferma che i mutamenti d’uso tra destinazioni omogenee sono sempre consentiti, poiché non comportano variazioni nei carichi urbanistici. Questo significa che non determinano:

- un aumento del fabbisogno di servizi pubblici (parcheggi, verde attrezzato, viabilità);

- un incremento della pressione sulle infrastrutture urbane (rete idrica, fognature, smaltimento rifiuti).

Esempi di mutamenti orizzontali:

- da appartamento a alloggio per affitti brevi (sempre nella categoria residenziale);

- da negozio di abbigliamento a negozio di elettronica (sempre nella categoria commerciale).

Il mutamento d’uso verticale avviene quando un immobile o una singola unità immobiliare passa da una categoria funzionale all’altra (es. da residenziale a commerciale).

Volendo riassumere, il nuovo art. 23-ter delinea le casistiche di mutamento in base a tre fattori fondamentali:

- Oggetto del mutamento

- Singola unità immobiliare.

- Intero immobile.

- Tipologia di mutamento

- Orizzontale (urbanisticamente irrilevante) → all’interno della stessa categoria.

- Verticale (urbanisticamente rilevante) → tra categorie diverse.

- Presenza di opere edilizie

- Senza opere → intervento di edilizia libera o minima.

- Con opere → necessità di titolo edilizio (CILA, SCIA, PdC).

Le FAQ sul cambio di destinazione d'uso

Di seguito le domande e le risposte fornite dal MIT.

Domanda D.2.1.1

Cosa si intende per “specifiche condizioni”?

Risposta

Le condizioni individuate dopo l’entrata in vigore del DL Salva Casa dai competenti enti territoriali con apposite determinazioni.

Posto che i poteri pianificatori degli enti locali in materia di destinazioni territoriali e dei singoli edifici possono estrinsecarsi nell’imposizione di condizioni, limitazioni o divieti, si chiarisce preliminarmente che le “condizioni” menzionate all’articolo 23-ter, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dovranno risolversi in criteri oggettivi e non discriminatori, tali, quindi, da non imporre arbitrarie limitazioni o restrizioni. Tali condizioni, peraltro, potranno riferirsi ai soli aspetti concernenti il mutamento di destinazione d’uso e non anche alle modalità di realizzazione degli interventi nelle ipotesi di esecuzione di opere edilizie contestuale al mutamento stesso.

In secondo luogo, le condizioni dovranno essere specifiche, e, quindi, non potranno essere implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, in considerazione del fatto che quanto disposto dal novellato articolo 23ter del Testo unico prevale sulle previsioni restrittive o impeditive negli stessi contenute.

Invero, nell’ambito del quadro normativo delineato dalla riforma, la facoltà di imporre o meno specifiche condizioni costituisce un meccanismo di flessibilità che consente all’ente locale di tenere conto delle esigenze concrete di ordinato assetto del territorio. Invero, il legislatore statale esprime un chiaro favor per la semplificazione e l’agevolazione del mutamento di destinazione d’uso, nella consapevolezza, però, dell’esigenza di consentire i necessari adattamenti al modello regolatorio delineato dalla riforma al fine di poter considerare le specificità del contesto urbano di riferimento. Ne deriva che le condizioni fissate dovranno essere sorrette da adeguata motivazione, in punto, per esempio, della necessità, valutata in concreto dall’amministrazione, di salvaguardare il decoro urbano o la salute e la sicurezza pubblica.

Pertanto, le “specifiche condizioni” potranno essere definite nelle forme ritenute idonee dal comune, nel rispetto del Testo unico degli enti locali, anche traendo dagli strumenti urbanistici vigenti le previsioni che si intendono far valere quali condizioni ai fini dell’attuazione delle novelle in esame.

Alla luce di quanto precede, le condizioni possono rivestire una triplice finalità e, segnatamente:

a) possono limitare, in relazione a specifiche e motivate esigenze, l’operatività della legge statale, la quale, in loro assenza, consente senz’altro il mutamento di destinazione d’uso orizzontale (comma 1-bis) e il mutamento verticale (comma 1ter) di una singola unità immobiliare, nel rispetto delle normative di settore;

b) possono consentire la piena operatività della legge statale, qualora gli strumenti urbanistici comunali siano abilitati a individuare specifiche zone ove applicare la disciplina in commento anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate (comma 1-quater);

c) possono modulare l’operatività della legge statale, nell’ipotesi di apposizione della speciale condizione volta a consentire il mutamento di destinazione d’uso verticale di una singola unità immobiliare soltanto in conformità alla forma di utilizzo prevalente nell’immobile.

Domanda D.2.1.2

Cosa si intende per prevalenza funzionale?

Risposta

Il requisito della prevalenza funzionale può essere letto alla luce del parametro costituito dal numero assoluto delle unità immobiliari destinate ad un determinato uso all’interno dell’immobile.

Si ritiene, infatti, che la prevalenza non debba necessariamente essere accertata sulla base della superficie complessiva occupata dalle singole unità immobiliari destinate ad un determinato uso all’interno dell’immobile. Ciò in quanto rilevare, per ogni unità immobiliare, la superficie esatta, imporrebbe oneri informativi eccessivamente gravosi, soprattutto laddove si trattasse di edificio condominiale.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per gli enti territoriali di declinare tale requisito secondo gli specifici criteri definiti nella legislazione regionale di settore.

Domanda D.2.1.3

Come è regolato il mutamento per unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate?

Risposta

Il cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate è disciplinato dalla legislazione regionale.

La legislazione regionale dovrà prevedere i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni di semplificazione concernenti il mutamento di destinazione d’uso verticale introdotte dal DL Salva Casa si applicano anche a tali unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

Nell’ambito della pianificazione locale, la possibilità di disciplinare, mediante l’apposizione di specifiche condizioni, il mutamento di destinazione d’uso verticale delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate, dovrà tenere conto della tipologia di zona territoriale omogenea, in quanto limitazioni o restrizioni al mutamento si giustificano tendenzialmente all’interno delle zone A), ove più spesso possono manifestarsi esigenze legate alla necessità di preservare il decoro urbano, mentre dovrebbero affievolirsi nelle altre zone, ove generalmente non si registrano esigenze di salvaguardia di pari intensità.

Quanto alla nozione di primo piano fuori terra, dovrà farsi riferimento alla voce n. 20 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo che definisce “piano fuori terra” quale piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. A titolo esemplificativo, in presenza di una unità seminterrata, il primo piano fuori terra coinciderà con il cd. piano rialzato.

Domanda D.2.1.4

Come deve essere intesa la deroga dall’assolvimento degli oneri urbanistici?

Risposta

Il mutamento di destinazione d’uso cd. verticale relativo ad una singola unità immobiliare di cui al comma 1-ter non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, né al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento di quelli di urbanizzazione secondaria.

La disposizione del comma 1-quater, secondo periodo, va intesa come norma di principio contenente un esonero dal reperimento delle aree, per cui la non assoggettabilità all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale opera non solo in carenza, ma anche in presenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica dettate, per esempio, nell’ambito delle Norme tecniche di attuazione (N.T.A.) dei P.R.G. vigenti, rispetto alle quali la disposizione di livello statale in commento si impone.

La ratio della disposizione è quella di introdurre una semplificazione per agevolare i cambi d’uso rilevanti per singole unità immobiliari, ad esclusione di quelle rurali, giustificata dalla circostanza che nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444), il mutamento avviene tendenzialmente in un contesto già urbanizzato, ove l’incremento del carico urbanistico si presume compensato o ridimensionato.

Le considerazioni appena svolte giustificano la mancata previsione circa la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria, che sono correlati alle opere di urbanizzazione necessarie all’utilizzo degli edifici. Invero, si è ritenuto che imporre la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria si risolverebbe in una sostanziale duplicazione di costi a fronte dell’unicità dei servizi già predisposti nella zona interessata (e.g. strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, pubblica illuminazione). Tali oneri, pertanto, nei casi di mutamento regolati dal comma 1-ter, non sono dovuti, neppure in presenza di diverse previsioni poste dalla normativa regolamentare comunale. Al riguardo, si rammenta, infatti, che, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’articolo 23-ter in commento, i principi dallo stesso discendenti trovano applicazione diretta e, pertanto, impongono la disapplicazione della fonte regolamentare contraria.

Diversamente, ai sensi del terzo periodo del comma 1-quater, continua ad essere dovuto, ove previsto e nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Invero, si è ritenuto che le spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria (e.g. asili nido e scuole materne, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, attrezzature culturali e sanitarie) non possano automaticamente risolversi in una duplicazione di costi, in quanto funzionali alla vita di relazione degli abitanti della zona interessata. La disposizione discende dalla constatazione per la quale il mutamento d’uso, nei casi di cui al comma 1-ter, avviene, come accennato, solo tendenzialmente ad invarianza urbanistica.

Sul tema, occorre ulteriormente chiarire il regime cui sono soggetti i mutamenti di destinazione d’uso orizzontali di cui al comma 1-bis in punto di debenza degli oneri di urbanizzazione.

Muovendo da un’interpretazione sistematica del complesso dell’articolo 23-ter, si ricava che nelle ipotesi di cui al comma 1-bis non è dovuto il pagamento né degli oneri di urbanizzazione primaria né di quelli di urbanizzazione secondaria. In tali ipotesi, l’equivalenza del carico urbanistico viene valutata a priori dalla legislazione statale e, pertanto, il mutamento di destinazione d’uso non comporta la necessità di adeguare la dotazione esistente di aree per servizi pubblici o di uso pubblico o l’esecuzione di opere di urbanizzazione.

Domanda D.2.2.1

Quale titolo è necessario per il mutamento di destinazione d’uso in base agli interventi che si intendono realizzare?

Risposta

Domanda D.2.2.2

Come si procede nei casi che non rientrano nelle semplificazioni del DL Salva Casa?

Risposta

La disciplina relativa al mutamento dovrà rinvenirsi nella fonte di livello regionale o locale. Per i casi non rientranti nelle semplificazioni introdotte con il DL Salva Casa, resta fermo quanto previsto in generale dall’articolo 10, comma 2, del Testo unico che demanda alla legge regionale l’individuazione del titolo necessario. In particolare, in caso di mutamento di destinazione d’uso verticale di un intero immobile si evidenzia che l’intera disciplina relativa al mutamento dovrà rinvenirsi nella fonte di livello regionale o locale, senza che, in tal caso, siano previste eccezioni quanto alla disciplina dei titoli richiesti per il mutamento.

Domanda D.2.3.1

Qual è il rapporto intercorrente tra legislazione statale e regionale in materia di mutamento di destinazione d’uso?

Risposta

È fatta salva la possibilità per le regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione, anche in relazione ai titoli richiesti per il mutamento di destinazione d’uso.

Domanda D.2.4.1

Cosa si intende per “intero immobile”?

Risposta

Per immobile deve intendersi “l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale, esistente su una particella nell’ambito del Catasto dei Fabbricati, ferma restando l’ipotesi di fabbricati costituiti da un’unica unità immobiliare”.

Conseguentemente, ne discende che, per il caso di immobile costituito da un’unica unità immobiliare, non possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, comma 1-bis.

Domanda D.2.4.2

Cosa cambia rispetto al passato?

Risposta

Nulla cambia se non la disciplina dei titoli richiesti per il mutamento, che dovrà essere quella di cui al comma 1-quinquies.

Si evidenzia come, in linea con l’originaria formulazione dell’articolo 23-ter, il mutamento di destinazione d’uso orizzontale di un intero immobile sia sempre possibile, salva diversa previsione della legge regionale o dagli strumenti urbanistici comunali. In tale ipotesi, l’intera disciplina relativa al mutamento dovrà rinvenirsi nella fonte di livello regionale o locale, di talché, ad esempio, potrà essere possibile, per gli strumenti urbanistici comunali, fissare, oltre che condizioni, anche limitazioni o divieti.